Vorfeld Festhalle Frankfurt

Wettbewerb zur Neugestaltung eines der wichtigsten Frankfurter Plätze

Die Frankfurter Messegesellschaft und die Stadt Frankfurt a. M. starteten 2007 die Neugestaltung „des zweitwichtigsten Platz der Stadt Frankfurt“ (Edwin Schwarz, damaliger Planungsdezernent, CDU) mit einem ambitionierten, umfassenden Gestaltungswettbewerb. Die unwirtliche Atmosphäre dieser Eingangssituation in die Kernstadt Frankfurt a. M. fiel schon seit Langem unschön als städtebauliches „Gestaltungsloch“ auf.

Aus dem Briefing: „Das Vorfeld der Festhalle stellt eine stadträumliche Öffnung dar, die momentan nicht ihr positives Potenzial entfaltet. Der Ort hat eine unwirtliche Atmosphäre. Eine zugige Pflasterfläche, die zu durchqueren eher lästig wirkt. Der Blick in den Hinterhof der Festhalle mit den Andienungsfläche trägt auch dazu bei. Zudem wirken die Gebäude Festhalle, Messeturm und CMF bindungslos platziert. Wir suchen eine Lösung, die diese Probleme überwindet und die Rolle des Platzes als ein offener, positiver Stadtraum zur Geltung bringt.“

Die Festhalle (geplant 1906 von Friedrich von Thiersch) war funktional ein Prototyp. Ihr Erschließungssystem und ihre Gestaltung orientieren sich an klassischen Schlossbauten. In der Rückseite der Festhalle sieht man noch heute eine Gartenseite wie bei einem Schloss. In seiner „Studie zur Bebauung des Geländes der Ausstellungs- und Festhalle zu Frankfurt a. M.“ (1920) nahm Thiersch eine Rahmung durch flankierende Bauteile bereits vorweg. Auch an diese Leitidee von Thiersch schließt unser Entwurf wieder an.

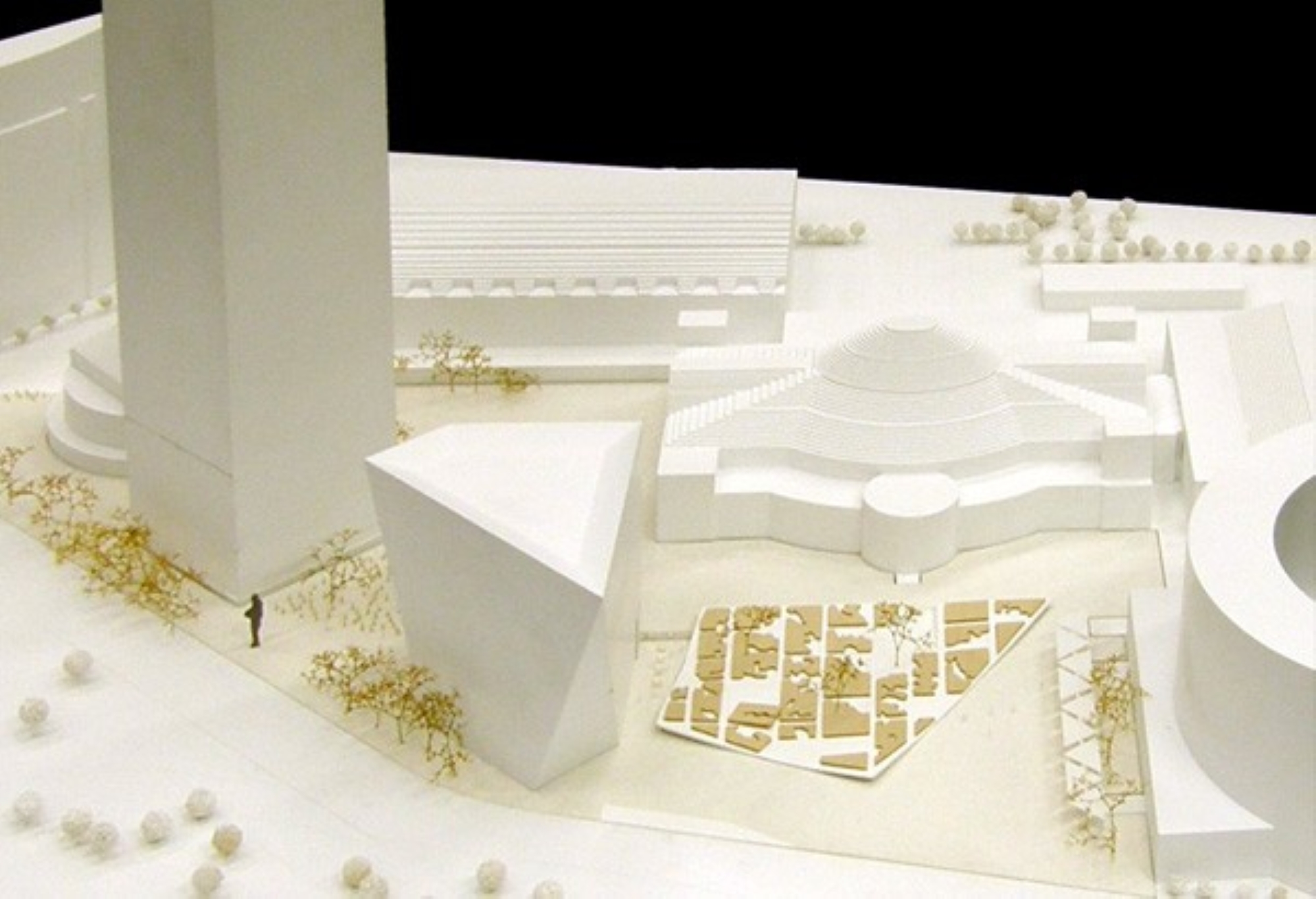

Unser prämierter Entwurf der Gartenanlage besteht aus einer skulptural gebogenen Fläche, die mit Blumen und anderen Gewächsen beliebig bepflanzt werden kann. Sie bietet für die Stadtöffentlichkeit attraktive, ungewöhnliche Perspektiven, auch wenn man von oben aus dem Messeturm oder dem Hotel darauf hinabblickt.

Aus dem Juryprotokoll:

„Die tragende Leitidee … ist überzeugend. Dadurch ergibt sich einerseits ein öffentlicher ‚Festhallenplatz‘ mit einer introvertiert künstlerisch gestalteten ‚Gartenskulptur‘. Andererseits wird die östliche ‚Rüstfläche‘ der Festhalle weitgehend den Einblicken von außen entzogen und kann in vollem Umfang von der Messe optimal genutzt werden. Die vorgeschlagenen ‚Solitäre‘ (Gebäude und Garten) überzeugen in ihrer Anordnung, Größe und Form. Sie beziehen sich in geschickter Weise auf die von den Autoren ermittelten historischen und aktuellen Stadträume und Sichtlinien. In der Formensprache setzen sie dezidiert auf eine neue, eigenständige Ausdrucksweise. Der Garten interpretiert den historischen ‚Schlossgarten‘ in Richtung eines Londoner Squaregarden. Er weist eine poetisch gestaltete Insel im öffentlichen Raum auf. Die vorgeschlagenen Aufkantungen als neuartige Begrenzung des Gartens versprechen überraschende Perspektiven.“

Die Vorteile der konzipierten Gartenschale bleiben gültig:

- Entsiegelung eines großen Teils der Fläche und nachhaltige Begrünung.

- Der Zaun vor der Festhalle kann dank der hochgezogenen Ränder der „Gartenschale“ (bis 2,80 m) entfallen.

- Der Entwurf bildet einen definierten Innenraum und reduziert Wind und Verkehrslärm.

- Die vier Zugänge zur Gartenschale ermöglichen wieder Wege zur Konzerthalle über den Vorplatz, die bis in die 80er Jahre gegeben waren.

- Die Zugänge können geschlossen werden, wodurch der Ort für Veranstaltungen nutzbar wird, sei es von der Messe her oder von der Stadt aus zu betreten.

- Zudem sehen wir heute klarer als damals, dass das kontrastierend-tolerante Nebeneinander von Historie und Modernität, von „Business“ und verweilender Ruhe, als symbolhaft für das Frankfurter Stadtbild gesehen werden kann.

Zudem entwickelte das Architekturbüro TEK TO NIK die Idee, ein 60 m hohes, ebenfalls skulptural figuriertes Gebäude präzise an den Rand des Freigeländes zu setzen, sodass die „öde“ Freifläche eine Fassung bekommt und die Fallwinde des Wolkenkratzers vermindert werden. Städtebaulich wurde der dreieckige Baukörper aus einem Achsenplan als ein dreieckiger Baukörper mit gleicher Höhe und ähnlicher Baumasse wie das CMF entwickelt. Die Festhalle tritt damit in das Zentrum eines Gebäudeensembles. Die Nachbarschaft zum Messeturm erfordert allerdings ein Gebäude mit eigenem Charakter. Dies wird durch eine skulpturale Baukörperausbildung erreicht, der durch ihre Konstruktion alle denkbaren Nutzungen ermöglicht. Eine Passage im Gebäude erlaubt den direkten, öffentlichen Durchgang vom Messeturm zum Festhallengarten.

Aus dem Juryprotokoll:

„Die kristalline Form des Solitärgebäudes wurde von den Verfassern aus den verschiedenen Fluchtlinien und Bezugskanten entwickelt, was von der Jury prinzipiell positiv bewertet wird.“

Die Idee wurde in den Hochhausrahmenplan übernommen und ist dort bis heute enthalten. Durch die Neugestaltung des Messevorplatzes würde für die Stadt ein neuer Anziehungspunkt entstehen.